张国刚:中国文化对启蒙时代欧洲的影响

中国文化对启蒙时代欧洲的影响

作者:张国刚 清华大学人文学院历史系教授,主要研究领域为中国古代史、隋唐史、中西文化关系史、西方汉学史等。近年出版著作主要有《中西文化关系通史》(2019)、《胡天汉月映西洋:丝路沧桑三千年》(2019)、《大唐气象:制度、家庭与社会》(2017)、《资治通鉴与家国兴衰》(2016)、《唐代家庭与社会》(2015)等。

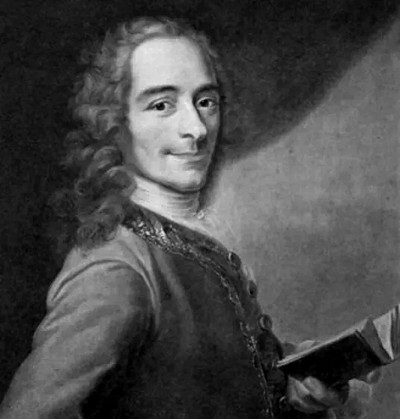

伏尔泰 资料照片

明末清初传教士卜弥格《中国地图册》中的中国官吏。资料照片

清朝康熙年间传教士白晋《中国皇帝画像》中的康熙像。资料照片

17世纪中叶到18世纪末叶的所谓“启蒙时代”,是中西文化交流史上一个重要时期,当时利玛窦《中国札记》、杜赫德《中华帝国全志》等作品,以及西方对儒家经典和中国文学作品的翻译,传播到了欧洲,引起欧洲学术界和政界人士的注意。中国丝绸、瓷器、茶叶等的广泛销售,也激发了社会大众对于中国文化的热情。

今天这个讲座要谈的,就是在工业革命过程中、在走出中世纪的启蒙时代,中国元素对欧洲产生的影响。

当时欧洲人视野里的中国

从16世纪末门多萨在《中华大帝国史》中提出中国是地球上治理得最好的土地开始,所有17世纪描述中国的文章都非常关注当时中国政府及其行政管理,在当时,提供有关信息的主要是在中国长久生活的耶稣会士,此外,来过中国的使节、商人与海员也有一些补充。

当时的耶稣会士肯定中国是君主专制,因为没有世袭贵族与皇帝分享权力,但他们也觉察到文官系统对这一权力的制约。文官行政系统中,令耶稣会士印象深刻的是监察系统、审判体系和科举选拔制度。

(一)监察与司法制度

中国御史监察制度源远流长。这一套监察系统在西方政府中没有可对应的部门,而它对于政府的有效运转意义重大,因此所有耶稣会士都注意到它并乐于描述它。利玛窦《中国札记》介绍说,监察官分为科吏(给事中)和道吏(监察御史),各由六十位以上经过挑选的谨慎可靠、忠君爱国的哲学家组成,他们是公众良知的捍卫者,负责监察并向皇帝报告各地的违法事件。

耶稣会士曾德昭在《大中国志》中说,科吏和道吏的职责是注意国政的失误和动乱,并向皇帝指出他的过失,也揭露官员们的不当行为。他要比利玛窦冷静一点,指出监察官有指责他人过错的特殊才能和充分自由,但他们常常缺乏公道。利玛窦和曾德昭对六科给事中和都察院监察御史合而论之,安文思《中国新史》则更清楚地知道这是两个系统,他注意到都察院的普通都察官只有七品官衔,然而位低权重,负责监察宫廷和全国的法律和风俗是否正确,并判断官员们是否公正诚实地行使职责,百姓是否安分守己。他们惩处都察院内部的轻微过错,也向皇帝汇报重大罪行。都察院每三年一“大察”,每年一“中察”,每三月一“小察”。因御史在所察之地有至高权力,他们常常凭借这种权力大肆收受贿赂,因此监察的结果只有部分恶行昭著无法隐瞒的官员和清正自守不肯行贿的官员会遭弹劾。“科吏”根据六部来划分监察范围和确定名称,也是七品官,但同样权力了得,负责劝谏皇帝和监察六部并向皇帝汇报,中国历来不乏无畏的谏臣。

曾德昭说中国的法律体系包括两方面内容,一是记载于五经中的古老的风俗和仪式,一是据以审判案件的国家律法,这些都是以儒家教导的五德及从五德衍生出的五伦为基础。古代中国人在儒家道德的指导下生活,硬性法律很少但众人奉守,学者们拒绝在不守德行的君主手下任职。后来随着野心与贪婪滋生,品德沦丧,上述建立在自然启示和自然法则上的生活方式开始崩溃,律法随之增多。新的王侯总要修改或增加法律,但仍以古法为依据。

关于中国的审判体系,当时西方人观察到,刑杖在中国很常见,无论是法庭上逼疑犯认罪,还是主人和官员责罚仆人,或是老师教训学生,都习惯打板子,而中国人也都接受挨板子。犯人虽未被判死刑,却常常死于刑杖。曾德昭《大中国志》说:“中国人如没有竹子,那就是他们用来打人的棍子,他们就不能进行统治。”安文思观察到,清初法律较明朝有改革,如明朝时刑部、都察院、大理寺分权制约,清朝时刑部权重,安文思便记录了这一变化,说刑部执掌全国的刑案,对其审查、审判、定刑,大理寺负责核查疑案,而对皇帝认为有疑问的死刑判决,召三法司会审,三法司是刑部、都察院、大理寺的共同会议。

(二)科举制度

旨在选拔官吏的科举制是古代文官政治系统的重要基础,从16世纪末就引起不少本土欧洲人的兴趣。耶稣会人文学者马菲1588年出版《16世纪印度史》,在介绍中国的第六册中就对科举制大施笔墨。他说,中国的考试是笔试,考生在戒备森严的考场中根据考官指定的关于公共事务、国家大事和人性问题的题目即席作文,考官对文章筛选三轮后录取90份最出色的,金榜题名者受到皇帝赐见并授予官职。马菲称赞科举入仕,说中国无世袭贵族,每个人都是自己命运的“奠基者”,任何称号、官职都不会合法地从上一代传到下一代。1590年,澳门刊印《关于日本使节朝拜罗马教廷的对话》,对科举制的描述尤为详细和准确,述及“秀才”“举人”和“进士”的三级升迁制与考试方式,推崇说:“中国的行政管理,就其主体而言,与自然本能相合,权力交由那些熟谙学问的用途、知道如何使用它们的人执掌,而不是交给鲁莽和缺乏技巧的人。”(雷蒙·道森:《中国变色龙》)

利玛窦和曾德昭将秀才、举人、进士分别对应欧洲的学士、硕士和博士,说除去几类特殊职业的人之外,普通百姓均可投考学位,并介绍岁考、科考与乡试、会试、殿试诸级别及有关考试内容。乡试和会试都有三场,初场试《四书》义三道,经义四道,文辞要求简洁、优美并有警义。二场试论与判,涉及如何处理政府遭遇的问题和疑难以及如何向皇帝进谏。三场试经史时务策,对此,利玛窦说是有关指导行政的计划,曾德昭说是有关国家律法。他们还详细介绍了考官的构成和考场的规矩,如有弥封、誊录、对读、受卷及巡绰监门、搜检怀挟等程序。利玛窦还提供了各省的举人名额和录取进士的名额。他说殿试的一、二名享有欧洲公爵或侯爵的地位,但不能世袭。其他进士也立刻获得较高品级的官职,并成为全国高等公民享有无上尊荣。不愿再参加会试的举人可以获授低级官职。事实上一旦中举,就变得伟大、尊贵,并且突然富有起来。曾德昭谈到殿试之后还有一次自愿参加的入选翰林院的考试。利玛窦还简单提到武举,考试内容比科举简单,投考人数和录取人数也少得多,因为中国不重视军事科学。安文思对科举制的介绍很简略,只说举人们每三年一次聚集在京师参加为期13天的考试,授予366人博士学位(进士),皇帝从博士中挑选最年轻和最聪明的进入翰林院。

利玛窦与曾德昭对科举制并未作出太多评价,利玛窦只是赞扬在同年的候选人之间发展起来的延续一生并惠及亲属的兄弟般的关系,以及考生与主考官之间父子师徒般的情谊。曾德昭则针对举人进京赴考的旅费由国库开支这一点,称赞君王为培育贤人舍得大笔投入资金。利玛窦还对无论哪种考试的主考或监考都由哲学元老担任表示一些不满。但李明对科举制则赞不绝口,他说年轻人因为要参加考试而勤奋学习,杜绝了无知和懒散,而且学习使他们增长智慧;中国的官员都是从这样的年轻人中通过一次次严格考试层层选拔出,他们懂得去消除或阻止因无知和无德造成的贪婪;并且由于官位是皇帝授予而非世袭的,他可以撤换不胜任者。

(三)文官系统

在当时许多欧洲观察家眼里,中国是一个由西方人称为哲学家的文人学者阶层井然有序地管理着的国家。比如深受在华耶稣会士影响的基尔谢就认为,中国是以柏拉图式的方式由学者统治的政府,符合神圣哲学家的意愿,他判断中国是一个快乐的王国,中国的国王能够以哲学家的方式思考行事或至少允许哲学家来治理国家并指导国王。曾德昭认为,有功名的士大夫和尚未取得学位的学子,都属于中国的贵族,不过是靠学问而非世系从微贱升至高位的贵族,而且这种贵族不能世袭,如果后代不学习上进,还会跌入困境。杜赫德《中国通志》也说:“最高爵位仅靠读书就能获得,而且人们一般是按照他们的能力获得相应提升;根据延续四千多年的帝国法律,只有有学问的人才能担任城市和省份的总督并享受所有的朝廷官职。”他还详细描述了获得博士学位者(进士)的待遇,“得到这一学位后他们就拥有了足以使以后生活舒适的尊敬和荣誉。因为那以后他们就有保证能在短时期内获得一官半职;即便是那些还在等待授官的人,返回乡里也受到当地官员的高度尊敬,他们的家庭也会免受贫穷困扰,而且他们在家乡能享受到众多特权。”中国文官虽然薪水不高,但生活得很好。超勤收入、接受遗产以及凭地位得到的馈赠是他们的可观财富,而且他们旅行时的路费、工具和住宿地,任职地的房屋、家具和听差都由皇帝提供。学者官员的至高地位还表现在对军队的控制,他们常常约束军队,而官兵们对他们十分尊敬,杜赫德说,“战争政策由哲学家规划,军事问题仅仅由哲学家决定,他们的建议和意见比军事领袖的更受皇上的重视”。

中国这一哲学家政府的某些实践也获得耶稣会士的普遍景仰。比如说回避法,文官不能在家乡所在省任官,以免为亲友谋私。法官主持法庭时,亲属不得离家,以免通过他们受贿。为防止官员势力坐大和结党营私,在一地连任不得超过三年,而这三年的政绩会被严格考评,作为升黜依据。中国由学者统治,导致国内不尚武,凡是希望成为有教养的人都不赞成战争,他们宁愿做最低等的哲学家也不愿做最高的武官,以获得更多的尊敬与财富。而学者对皇帝与国家的忠诚往往超过以保卫国家为职责的武人,原因是“人们有了学问,心灵也就高尚了”。与尚文的普遍意愿一致,中国自一开始就奉行和平的对外政策而没有兴趣扩张版图。

总之,在当时的耶稣会士笔下,中国有一位开明专制君主和一套行之有效的行政管理体系,而这样一个值得称道的政治结构以儒家的道德和政治哲学为依据,无论皇帝还是文官,行事都以儒家理论为指导。比如安文思指出孔子在《中庸》里规定了明君应具有的九种品质,即修身、尊贤、亲亲、敬大臣、体群臣、子庶民、来百工、柔远人、怀诸侯,他还论述每一种品质如何能使皇帝成为臣民的好榜样并产生出好政府。

启蒙学者对当时中国制度的赞赏

经过17世纪末以来的各种阐发,中国伦理与政治一体化的治理模式受到启蒙思想家的热情赞赏。

二战后出版的一本英文书《中国:欧洲的楷模》(China,A Model For Europe.),论述启蒙时代,欧洲以中国为榜样的种种主张和做法,法国是典型案例。

17世纪的法国成功地建立起君主中央集权制度,消灭城市的自由,镇压封建骑士阶级并使教会国家化,政治上的统一有助于法国在各方面迅速发展,很快成为欧洲强国。18世纪法国兴起了两个完全不同的提倡改革的思想流派——自由主义者和新君主主义者。自由主义者包括所有相信人民主权和议会制度的人,向往英国式的君主立宪制或共和制,以英国议会制度的胜利和罗马的传统为论据。新君主主义者是一些希望扫除贵族及教士特权、却不相信议会制和民主的人,鼓吹“开明专制主义”。他们不认为路易十四传下来的政治原则错误,怀疑国家的苦难是由错误使用这些专制原则造成的,因此只需加以适当改良。他们在中国找到了改良的范例和根据。

1685—1688年,柏应理《中国哲学家孔子》的法文编译者着意将此书中中国伦理与政治间的关系揭示出来。法文本名为《国王们的科学》,意图为法国提供一个反映专制主义原则实际成果的例子。这种对中国伦理与政治关系的理解影响到关心政治的法国人对中国的认识。

例如,伏尔泰认为一个理想的政府必须同时既是专制集权的,又是依据宪法行事的,集权不等于独裁,他写道:“人类肯定想象不出一个比这更好的政府:一切都由一级从属一级的衙门来裁决,官员必须经过好几次严格的考试才被录用。在中国,这些衙门就是治理一切的机构。”中国的法律既严格又充满仁爱,他们的法律几千年如一,而且除治罪之外还有褒奖善行的作用。

伏尔泰对作为中国政治制度基础的父权观念所带来的社会和谐也满心羡慕。比如他在《风俗论》中说:“儿女孝敬父亲是国家的基础。在中国,父权从来没有削弱。儿子要取得所有亲属、朋友和官府的同意才能控告父亲。一省一县的文官被称为父母官,而帝王则是一国的君父。这种思想在人们心中根深蒂固,把这个幅员广大的国家组成一个大家庭。”一个家庭的成员自然更容易服从而降低管理难度,“父亲备受儿子的尊敬,皇帝被视为全民的君父,这条古老的伦理和政治法则,使中国人很快就习惯于自愿服从。”人民将君主或官吏看作家长并自愿服从并未导致统治者的独裁,而是促使政府当局爱民如子,“正因为全国一家是根本大法,所以在中国比在其他地方更把维护公共利益视为首要责任。因之皇帝和官府始终极其关心修桥铺路,开凿运河,便利农耕和手工制作。”为了更生动地说明中国君主恪尽父亲的职责,伏尔泰《路易十四时代》一书举清朝雍正皇帝为例:“新帝雍正爱法律、重公益,超过父王。帝王之中无人比他更不遗余力地鼓励农事。他对这一于国民生计不可缺少的百艺之首极为重视。各省农民被所在州、县长官评选为最勤劳、能干、孝悌者,甚至可以封为八品官。”“雍正降旨,帝国各地处理重罪案件,未呈皇上本人亲览(甚至需呈上三次),不得对人犯处以极刑。颁布这一敕令理由有二。两者均与敕令同样可敬。其一为不得视人命如草芥。其二为君王对百姓须爱民如子。”

伏尔泰认为,导致当时中国有如此良好政治制度和政治实践的根源,就是孔子所制定的道德,孔子的道德和中国的法律实际上合二为一。他在《路易十四时代》中说:“道德和治国比科学容易理解;而且这两种东西在中国已经臻于完善,……由于它是世界上最古老的民族,它在伦理道德和治国理政方面,堪称首屈一指。”“这个庞大的帝国的法律和安宁建筑在既最合乎自然而又最神圣的法则即后辈对长辈的尊敬之上。后辈还把这种尊敬同他们对最早的伦理大师应有的尊敬,特别是对孔夫子应有的尊敬,合为一体。这位孔夫子,我们称为Confucius,是一位在基督教创立之前约六百年教导后辈谨守美德的先贤古哲。”对中国基于道德的政治制度的推崇自然又引申出对身兼道德楷模与制度执行者的中国官员的赞赏,伏尔泰称赞那些由文人而及第的官员谨小慎微地奉行儒家信条,不狂不躁,克尽其职,唯命是从。伏尔泰还赞美中国制度的宽容与和谐,说它能在一种精微而平衡的制度中容纳各种分子,并使他们达到一种具有丰富文化的境地。

卢梭也颂扬中国的行政和司法,他在《论政治经济学》中以中国为例说,“在中国,皇帝的座右铭是在每场官民争议中务须支持人民。如果任何一个省份米价腾贵,该省省长就要被投入监狱。如果某省发生暴乱,总督就要被解职,而且每位官员都要为他的辖区内发生的所有祸乱掉脑袋。这些事件并不是随后不经过正规审查;但长久以来的经验导致人们预期有这样的判决。几乎没有需要纠正的不公正裁决;与此同时,确信公众从不无故抗议的皇帝总是能通过他所惩罚的煽动性扰攘事件而发现需要昭雪的真正冤情。”

狄德罗也认可中国政治思想制度的合理性和儒家道德哲学。他的《百科全书》说:“人们一致认为,中华民族优于亚洲其他民族,因为他们历史悠久,精神高尚,艺术精湛,才智出众,政治清明,还具有哲学素养。在以上各方面,根据某些人的看法,他们甚至可以和欧洲文明最发达的国家相媲美。”普瓦维尔1769年在《哲学家游记》中甚至说:“只要中华帝国的法律成为各国的法律,中国就可以为世界可能变成什么样子提供一幅迷人的景象。到北京去!瞻仰世上最伟大的人,他是上天真正完美的形象。”

另一位百科全书派霍尔巴赫1773年著《社会体系》,提出以中国的道德原理和政治体系为建立社会新秩序的理想范本:“中国可算世界上所知唯一将政治的根本法与道德相结合的国家。而此历史悠久的帝国,无疑乎告诉支配者的人们,使知国家的繁荣须依靠道德。在此广土里面,道德成为一切合理人们唯一的宗教,因之道德科学之进一步的研究,遂成为获得职位或立身致仕的唯一法门。”他还说:“在那里,某种道德,尤其孝道,如同宗教一般。又无论何国,也没有像中国产业那样发达。”书中还引了很多中国的例子,甚至下结论说“欧洲政府非学中国不可”。

孟德斯鸠对当时中国政治制度颇有非议,却认为中国的重农政策是善政。他1748年出版的《论法的精神》有一节“中国的良好风俗”,提到“有关中国的记述谈到了中国皇帝每年有一次亲耕的仪式。这种公开而隆重的仪式的目的是要鼓励人民从事耕耘。不但如此,中国皇帝每年都要知道谁是耕种上最优秀的农民,并且给他八品官做。”

伏尔泰在《风俗论》中说,中国土地的耕作达到了欧洲尚未接近的完善程度。伏尔泰在《哲学辞典·农业》条对中国重农主义的赞美更是不加掩饰,以为中国尊敬农业,举世无匹,欧洲各国大臣一定要读耶稣会士关于中国皇帝尊重农业和收获期国家祭典的叙述,“我们欧洲的统治者们知道这些例证后,应该是赞美啊!惭愧啊!尤其是模仿他们啊!”

法国重农学派的实践

前述都是启蒙思想家言论。在实践层面贯彻落实“中国模式”的则是法国的重农学派。以魁奈为代表。

1767年春,魁奈开始在《公民日志》上连载《中华帝国的专制制度》,他不仅是重农主义者,也是新君主主义者,因此对中国产生全面的兴趣。在前六章,魁奈分别介绍了中国的起源、疆域和繁荣情况,耶稣会士所说的那种中国古代宗教,中国人的经书、教育、财产所有权,中国的法律,政治结构,权力分配,租税,第七章驳斥孟德斯鸠对中国政治的批评。第八章是魁奈自己的研究成果,讨论他理想中的政治法则,也包括一些经济原则,他认为前面所介绍的中国的国家体系与他自己这套理想是符合的。

魁奈相信,君主的利益只要理解得正确,总是和国家利益相一致的,君主行为失当并不是君主制原则的错误,中国就是这一开明专制的最好例证。魁奈认为中国是以自然法为基础的国家制度的最佳模范,所以他把第八章命名为《中国的法律同作为繁荣政府的基础的自然原则相比较》,还说“人们只有依靠使他们区别于禽兽的理性之光,才能够掌握自然法则。因此,一个繁荣和持久的政府应当按照中华帝国的榜样,把深刻研究和长期普遍地宣传在很大程度上构成了社会框架的自然法则,当作自己的统治工作的主要目的”。

继魁奈的《中华帝国的专制制度》之后,又一部有关中国的重农主义作品是克莱尔克的《大禹和孔子》(1769,Yu le Grand et Confucius)。克莱尔克是法国人,但效力于俄国宫廷,此书是他担任俄国王储讲师时专为王储所写,如魁奈的作品一样谈到自然法和中国政府是个符合自然法则的政府,并表现出对魁奈的溢美之词。克莱尔克说,中国人在很久以前就发现了自然秩序的法则,但对其细节不甚了了,直到魁奈这样的天才于10年前发表《经济表》,才发展出有关自然法的原则,并提供了曲线图和图表。克莱尔克也像魁奈一样,号召欧洲人学习并效仿中国。

魁奈的重农理论受到在政府任职的杜尔阁的热情响应。杜尔阁曾摘录这样一些句子:“中国的农业比世界上其他任何国家的农业都发达;然而这种快乐的状态和它带来的许多结果并不归因于他们的耕作程序有什么特别,也不是他们的犁铧的形制或他们播种的方法特别;这一定主要是得自他们的政府模式,它具有由理性之手所深植的不可动摇的基础,几乎始于国家建立之初,也得自他们的法律,这是自然吩咐给人类最初的民族并一代一代神圣地保存下来的法律,镌刻在一个伟大民族的团结一体的心上,而不是写在由诡计和欺诈所发明的模糊的法典上。”“大体上,中国政府的全部注意力都直接倾注于农业。”

重农学派以中国为榜样的标志性事件,是1768年春天法国王太子(后来的路易十六)仿效中国皇帝的亲耕礼而亲自扶犁。杜尔阁在1774年路易十六即位后不久,出任财政总监,在近两年的任期里努力实践重农主义者的思想。遭到贵族、官吏和一切力主维持现状的人的坚决反对,大约两年,路易十六罢免杜尔阁的职务,一切改革措施烟消云散。

杜尔阁学习中国是认真的,曾专门安排训练两名中国籍的耶稣会士学生高类思(Aloys Kao)、杨德望(Etienne Yang)仔细观察科学、农业和工业,以胜任回中国之后的经济考察任务。在高类思、杨德望回国之前,杜尔阁给他们一份列有52个问题的清单,希望通过他们从中国获得答案。他所关心的事情中包括,多少中国农民有自己的土地和住房,雇佣工人的数量,商人的数量,靠放债利息生活的人的数量,由土地所有者(也包括佃农和奴隶)自己耕种的土地的比例,地主是否给他们的佃农预支钱款或配备牲口,放债的利息率,谷物的种类,人均消费稻米数量,谷物的价格以及是按重量卖还是按容量卖,工人的日工资,给土地定税的方法,农民是能自由出售他们生产的谷物还是要储藏它,造纸和丝绸织造的技术,印刷过程,茶叶的生长和加工等等。这些问题促成在华耶稣会士写了许多论文,并汇为《中国论丛》出版。杜尔阁的这些问题“代表了保证得到一份关于中国经济的详细、准确描述的一次理智尝试,并试图证明中国不只是让一个著名的哲学家圈子和实务家圈子感到有兴趣而已。他们中的许多人都是改革的倡导者,他们频繁参考来自中国的信息以支持他们的论据。”

小结

公元1500年大航海时代以后的中西文化交流中,西方对中国的认识有一个从求同到存异的过程。

欧洲人从基督教的理想出发,寻求中国与欧洲间的相似性,无论耶稣会士还是欧洲本土知识分子,一度沉醉于在中国古代历史中寻找原始基督教的痕迹。传导到政治领域,欧洲知识界从自己眼前需要出发,将中国知识作为捍卫自己论战观点或知识体系的证据,对同样的内容产生各式各样的解读。这样看起来启蒙时代许多新学说都与中国产生了联系,实际上很多是误会中国文化的性质所致,然而这种误读促使他们更深刻地反思自己的文化。

18世纪的欧洲作家不断谈论中国的制度,并且将中国作为他们进行社会进步与改造的参照系之一。尽管这里面不乏郢书燕说式的理解,但是,启蒙时代的欧洲对中国文化的误读式创造,使得中国文化参与了促进西方走出中世纪、走向近代化的过程。